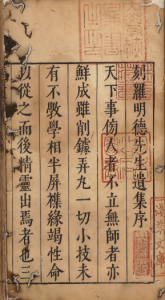

刻罗明德先生遗集序

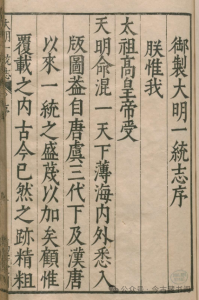

天下事,傍人者不立,无师者亦鲜成。虽削鑪弄丸一切小技,未有不斆学相半。屏榫缘竭,性命以从之,而后精灵出焉者也。三代以下,自辟堂奥,直接孔孟嫡骨血者,宋则濂溪我。

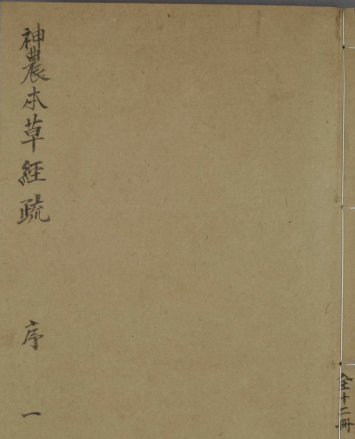

![图片[1]-崇祯壬申年陈懋德撰《罗明徳公文集》集序](https://www.lib-jingu.com/wp-content/uploads/2024/02/image-90.png)

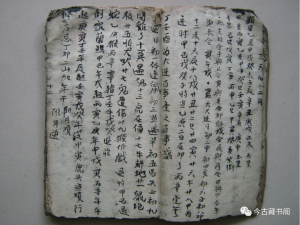

![图片[2]-崇祯壬申年陈懋德撰《罗明徳公文集》集序](https://www.lib-jingu.com/wp-content/uploads/2024/02/image-91.png)

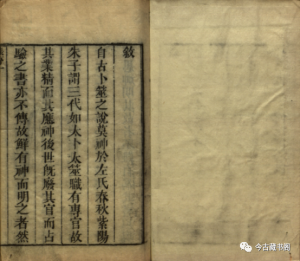

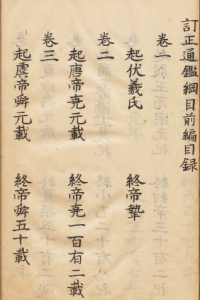

朝则阳明,然濂溪图学,或云传于种穆,或云曾同胡文恭师鹤林寺寿涯,而通书有言:“求人至难得者,有于身非师友则不可得。”阳明初求师天下,不一遇,徧访冐险犯难至三十六岁,始于龙塲大悟。然其先尝谒娄一斋,娄故游吴聘君门,与语深契,又时与一布衣许璋相朝夕,璋尝蹑履走岭南访白沙故,取其资益,而阳明亦言有志之士未有不求助于师友。夫两公皆天授瓌资,为千古自立汉子尚如此,况余人乎?余往读近溪子集,见其将圣贤学问当家常茶饭,百万寳藏平铺现前,撒手悬崖去来自在。窃疑其太受用现成,然余读先儒书不尽喜其玅义玄谭,每喜观其奋怒独往攻苦入头处已。阅谱先生三岁嘻啼辄追其故长读薛氏录,遂焚香闭关对水镜澄心成重病联第以后谓学未可仕归寻师友四方者十年。初从张洵水继事颜山农已闻受业徒胡宗正易学有传反执弟子礼尝苦格物莫晓错综玅订请正于父者三年忽一日自悟直趋榻前父始起舞最后北上复遘痼疾梦一翁提警心病惊汗如雨自是执念渐消时年三十八矣。先生尝日:“予初学道时淸昼长夜只挥泪自苦。”又日:“嗜好不他着,精神不他费,惟此学以系命根,万死终不悔避。”嗟乎!学如是则先生之受用现成又何疑乎?辛未秋余以职事入盱役竣,谒先生明德堂复登从姑访先生读书处望峭壁云烟中皆先生手泽问其后裔四壁萧然而有孙怀智者能嗣家学辑未刻遗集若于卷以际余。余读之深有感也。先生之学大矣神矣所过辄化而惜未竟其用使天位先生于根本枢机之地上之啓沃。

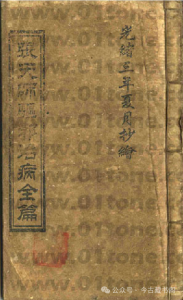

![图片[3]-崇祯壬申年陈懋德撰《罗明徳公文集》集序](https://www.lib-jingu.com/wp-content/uploads/2024/02/image-92.png)

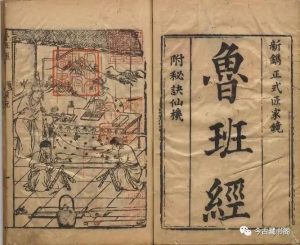

![图片[4]-崇祯壬申年陈懋德撰《罗明徳公文集》集序](https://www.lib-jingu.com/wp-content/uploads/2024/02/image-93.png)

![图片[5]-崇祯壬申年陈懋德撰《罗明徳公文集》集序](https://www.lib-jingu.com/wp-content/uploads/2024/02/image-94.png)

![图片[6]-崇祯壬申年陈懋德撰《罗明徳公文集》集序](https://www.lib-jingu.com/wp-content/uploads/2024/02/image-95.png)

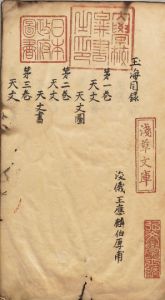

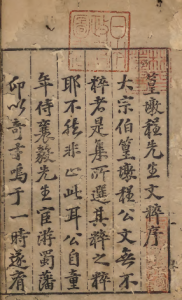

主心下之霖雨,苍黔左之右之。开诚布公以尽天下之才,世道当何如哉?先生之门龙象如林,而粤东杨复所称,传衣先生殁后,学脉浸淆。或以意见为悟证,格式为修持,人我纷敌祸蔓民生。而世遂以学为韪师友,一路皆绝与性命无涉,而真功入手之诀无传焉。余观先生之教人也曰:有志豪杰须早覔明眼真师下。辛苦气力,凡从前见解伎能尽数通身剥落,到牙关再开不得处脚渉再进不得处,不计日子年岁不图些小便宜。到那山穷水尽之乡,自有蓦卒转头时候。嗟乎!此固颜子喟然一叹口诀也。递阅千余年而濂溪阳明皆从此诀担荷绝学。先生不惜倾肝吐露以语后之学者其谁信之?余驽劣非其人也而此学不可湮灭余故谋锓其遗集而并拈出此一段公案以俟有志豪杰自得焉。

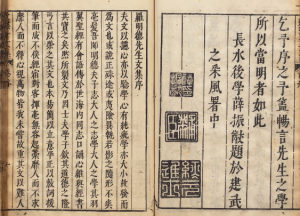

崇祯壬申夏仲西江学使者古吴后学陈懋德敬撰。

![图片[7]-崇祯壬申年陈懋德撰《罗明徳公文集》集序](https://www.lib-jingu.com/wp-content/uploads/2024/02/image-96.png)

![图片[8]-崇祯壬申年陈懋德撰《罗明徳公文集》集序](https://www.lib-jingu.com/wp-content/uploads/2024/02/image-97.png)

![图片[9]-崇祯壬申年陈懋德撰《罗明徳公文集》集序](https://www.lib-jingu.com/wp-content/uploads/2024/02/image-98.png)

译文:

天下事,如果不是凭借自己钻研的,就很难有成就。即使是削鑪弄丸这些小技艺,没有不通过学习才能掌握的。屏除一切杂念,全心全意地追求,然后才能得到精神上的自由。三代以下,能够直接继承孔孟学说的人,宋朝就是周敦颐。

明朝就是王阳明,但是周敦颐的学说,有人传说是从种放那里传承来的,也有人说曾向胡文恭师从鹤林寺寿涯学习过。周敦颐的《通书》中有言:“寻求真正难得的人,只有在身不是师友的情况下才可能得到。”王阳明最初寻找老师学习天下事,没有遇到合适的老师,到处拜访冒着危险犯难直到三十六岁,才在龙塲大悟。但是在这之前他曾去拜见娄谅,娄谅是曾游学于吴康齐的门下,和阳明谈得很投机,又时常和一个叫许璋的平民朝夕相处。许璋曾穿着草鞋走山路到岭南去拜访陈献章,得到他的资助,而王阳明也说有志之士没有不向师友求助的。这两位先生都是天赋异禀的人,是千古以来自立的人中较为优秀的,更何况其他人呢?我过去读罗近溪的文集,看到他把圣贤的学问当作日常的事务,像珍宝一样地积累学问,把所有的知识平铺展现出来,放手去做事就像在悬崖边上自由来去一样。我私下里怀疑他是否过于依赖现成的学问,然而我读先儒的书并不完全喜欢他们的深奥义理和玄妙的讨论,却喜欢观察他们奋发勇往、艰苦奋斗、深入事物的本质的精神。徐文元的《事君》中说:“薛文清公读书时,每天清晨先对着镜子端正衣冠,想象着皇帝临朝听政的样子。”我年轻时也尝试这样做。我最初学习道的时候白天很长夜晚很短,只有挥泪自苦。又说:“我的嗜好不在其他地方,我的精神也不在其他地方花费,只有这个学问才能成为我的生命根源,即使万死也不会后悔逃避。”唉!如果学问能像这样,那么徐文元的现成学问又有什么可怀疑的呢?辛未年秋天我因为公事到盱眙去,任务完成后,我到徐文元的明德堂拜访他,又登上从姑山拜访他读书的地方。我看到峭壁上的云烟中都是他的手迹。我问他的后代在哪里,只看到四壁上萧条凄凉而没有孙子怀智能够继承家学。于是我把未刻的遗集收集起来装订成卷交给他。我读后深有感触。徐文元的学问博大精深啊!他所到之处都能感化人,可惜的是他的学问并没有完全发挥出来。如果让徐文元在根本枢机之地上发挥作用,那么就可以开启天下的智慧之源了。

先生心怀天下,就像天降甘霖,滋润着黔首苍生。先生为人诚恳坦荡,天下人才,如百川归海。这世道该怎么样呢?先生门下人才济济,但广东的杨复说,先生去世后,学脉渐衰。有人把意见当作觉悟,把格式当作修持,人我纷争,祸害民生。世人就把学当成老师的专利,而没有一条路与性命相关,真功的入手诀窍无人知晓。我观察先生的教人之道说:有志之士,须寻找明眼真师。辛苦努力,把以前的见解、技艺全部抛弃,到牙关再紧、脚不能再前进的时候,不计日月年岁,不贪图小便宜。到山穷水尽的地方,自然有豁然开朗的时候。唉!这本来是颜子的一声叹息,口诀却流传了千年。周敦颐、王阳明都从这诀中承担起绝学。先生不惜倾吐肺腑来告诉后学者,又有谁相信呢?我愚笨不堪,不是学此道的人,但此学不可埋没。我因此打算刻印先生的遗集,并拈出这一段公案,以等待有志之士自己领悟。

崇祯壬申夏仲西江学使者古吴后学陈懋德敬撰。